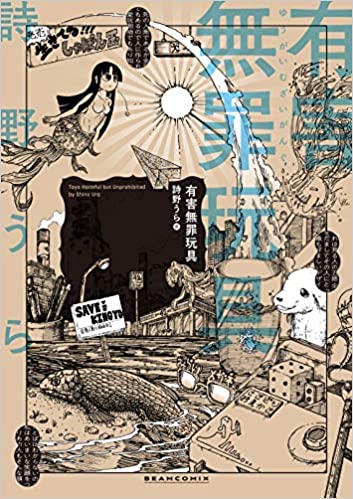

滅びへと向かう世界は結局のところ浪漫なわけだ。そして放浪するのは子供と決まっている。しかも女の子だ。理不尽のなかを漂い、時に許され、自分の小さな幸せをみつけるのに適したのは女の子だからだ。20世紀の終わりにも終末ものが流行っていたけれど、その頃の彼らは終末に抗っていた。争うのは男の子だ。北斗神拳を駆使して支配したりされたり、あるいは巨大ロボを駆り終末がこないようにと戦い続けた。現実においてノストラダムスの大魔王は結局こなかったけれど、フィクションの中では世界は結局滅びてしまって、21世紀の終末ものは、滅びが確定している世界でただ生き、放浪し、観察する。滅びを食い止めようという意志はもはやない。意思はあっても手段はない。

この本の場合、主人公は不死身だ。溺れても食われても体の半分を失っても死ぬことはない。そんな存在が、もはや文明が滅びて久しい世界をただただ放浪する。孤独なわけではない。不死身の母がいて、兄弟がいる。けれど彼女は、生命の営みを見て「自分も仲間に入りたい」と泣く。切ないなと思う。ただいっぽうで、それはないものねだりというものではないかなとも思う。孤独でもいいから永遠に生きていきたいと望んだ人が過去にどれだけいたことか。大抵悪役になるけれど。

つまるところSFってのは結局作者さんの脳内シミュレーションだと思っている。「もしこうだったらどうなるか」「もしこういう人がいたらどう感じどうふるまうのか」「それがどういう世界にどういう影響をもたらすのか」それを起承転結や山場をつけて読者を飽きさせないものに仕立てあげれば面白い物語になるのだろう。この本も面白かった。下巻も読むと思う。切ない気持ちにもなったし、はらはらもした。けれど、なんだか、それだけだった。鬱ごはんをSFにしてみた、という感じもする。この世界はもう終わっている。もう閉じている。もう手の施しようがなく、観察することしかできない。観察した結果を教えてもらっている。そんな本だった。

ちなみにこの作者さんは多分躁鬱気質なのではないかなと思うのだけど、躁側が強く出ているとうかがわれるバーナード嬢曰く、が一番好きかな。